In Deutschland leiden ein bis zwei Prozent der Bevölkerung an Gicht. Die chronische Erkrankung erfordert eine medikamentöse Behandlung und eine angepasste Ernährungs- und Lebensweise. Mit der richtigen Vorsorge lässt sich Gicht vermeiden. Nützliche Heilkraft aus der Natur bietet dabei die Montmorency-Sauerkirsche. Ihr Effekt bei Gicht wurde bereits durch mehrere Studien belegt.Was diese spezielle Frucht so …

In Deutschland leiden ein bis zwei Prozent der Bevölkerung an Gicht. Die chronische Erkrankung erfordert eine medikamentöse Behandlung und eine angepasste Ernährungs- und Lebensweise. Mit der richtigen Vorsorge lässt sich Gicht vermeiden. Nützliche Heilkraft aus der Natur bietet dabei die Montmorency-Sauerkirsche. Ihr Effekt bei Gicht wurde bereits durch mehrere Studien belegt.Was diese spezielle Frucht so effektiv macht und wie Sie sie optimal für Ihre Gicht-Prävention und -Behandlung nutzen können, erfahren Sie in diesem wissenschaftlich fundierten Artikel 1

Das Wichtigste in Kürze: So hilft die Montmorency-Sauerkirsche bei Gicht

- Harnsäure senkende Wirkung: Reduziert nachweislich den Harnsäurespiegel im Blut und beugt der Kristallbildung in den Gelenken vor.

- Schmerzlindernder Effekt: Reduziert akute Gichtschmerzen und ist eine natürliche, nebenwirkungsfreie Alternative zu klassischen Schmerzmitteln

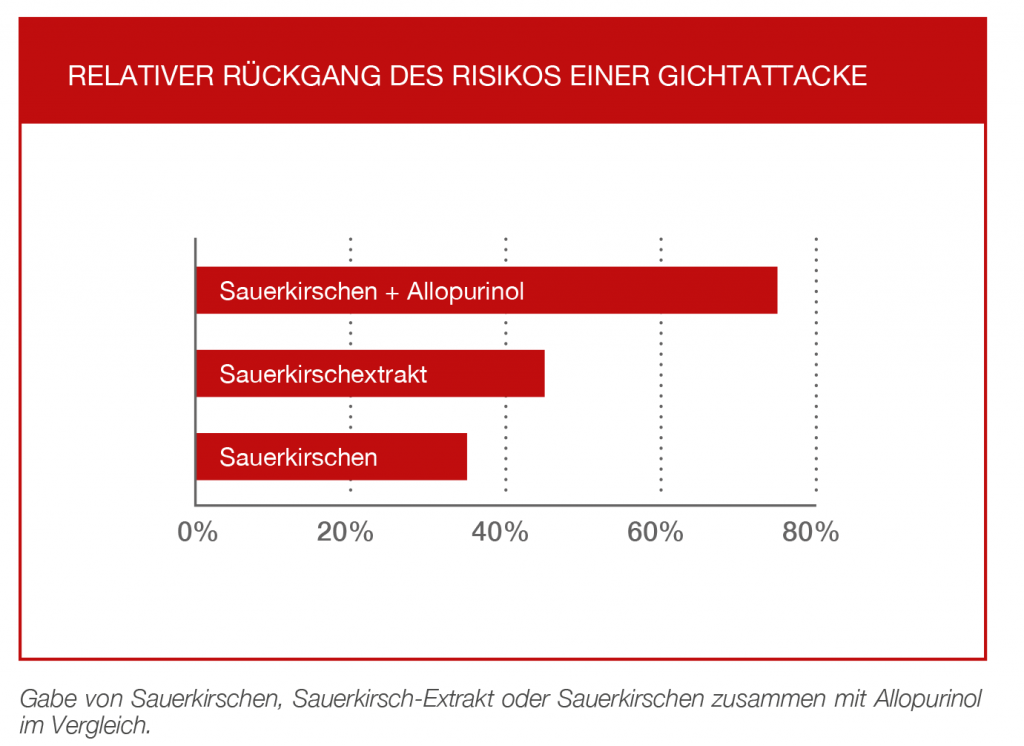

- Präventive Wirkung: Senkt das Risiko von Gichtanfällen um bis zu 45 % und unterstützt die natürliche Entgiftung.

Gicht – das Wohlstandsleiden

Gicht ist eine Purin-Stoffwechselerkrankung. Der medizinische Begriff für Gicht lautet „Arthritis urica“. Die Endung „-itis“ deutet darauf hin, dass es sich um eine entzündliche Erkrankung handelt. Andere entzündliche Erkrankungen umfassen Neurodermitis, Sinusitis oder Parodontitis.1

Da ein entscheidender Faktor bei der Entstehung von Gicht ein unausgewogener Lebensstil ist, wird sie auch als ein Wohlstandsleiden bezeichnet. Lebensstiländerungen, die mit einer Minderung von Gichtbeschwerden einhergehen, sind Gewichtsreduktion, Raucherentwöhnung, Fitnesstraining und die Ernährung. Vor allem die Ernährung ist ein wichtiger, modifizierbarer Faktor bei der Bekämpfung der Gicht.2,3

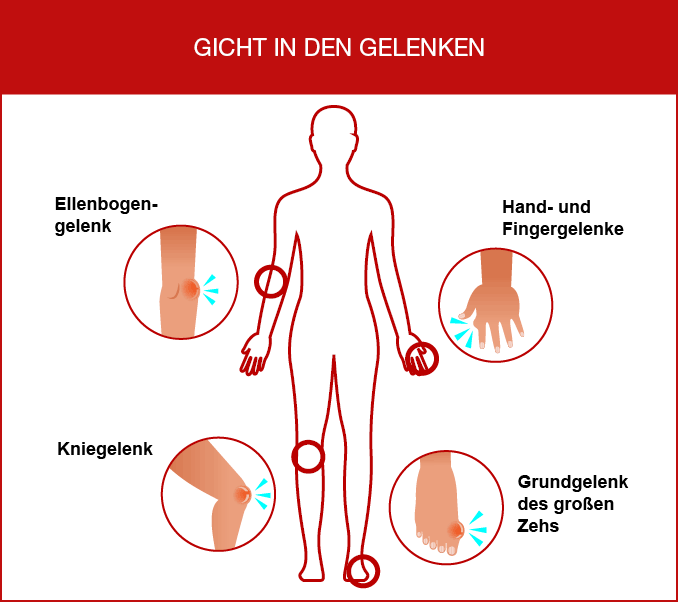

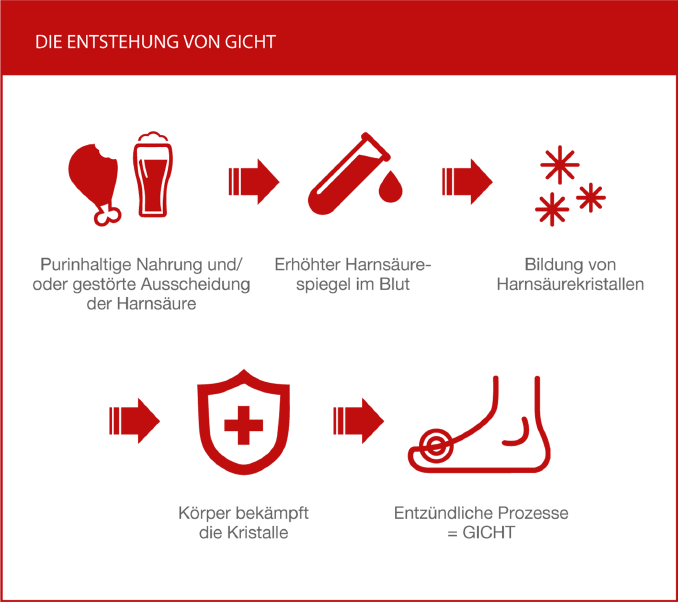

Ein Ernährungsstil, der zu Gicht führen kann, ist durch purinreiche Lebens- und Genussmittel gekennzeichnet. Purine werden vom Stoffwechsel abgebaut. Dabei entsteht Harnsäure, die über den Urin ausgeleitet wird. Das funktioniert gut, insofern die Nieren intakt sind. Schaffen es die Nieren jedoch nicht mehr, die ganze anfallende Harnsäure auszuleiten, wird sie in Form von Harnsäurekristallen eingelagert – und zwar häufig in den Gelenken. Dort treten mit der Zeit intensive Symptome auf. Sie äußern sich durch starke Schmerzen, Rötung, Schwellung und Überwärmung des Gelenks. Es kann auch zu einer Berührungsempfindlichkeit sowie zu Kopfschmerzen, Fieber, Herzrasen und Übelkeit kommen.2,4,5

Wird Gicht diagnostiziert, muss eine medikamentöse Behandlung erfolgen. Die gängigen Medikamente werden jedoch nicht von jedem Patienten gut vertragen. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Gicht mit natürlichen Mitteln zu lindern und ihr im besten Fall sogar vorzubeugen.1

Der Gichtanfall

Häufig ist den Menschen nicht bewusst, dass die Art ihrer Ernährung und ihr Lebenswandel eine chronische Erkrankung wie Gicht auslösen. Dass sie ein erhöhtes Risiko haben, spüren sie oft erst, wenn sie ihren ersten Gichtanfall erleben.

Bei einem Gichtanfall kommt es aufgrund der eingelagerten Harnsäurekristalle zu einer Entzündung. Den Ablauf kann man sich folgendermaßen vorstellen: Das Immunsystem erkennt die Harnsäurekristalle als Fremdkörper und bekämpft sie. Da die Kristalle spitz und nadelförmig sind, zerstören sie die Immunzellen. Dadurch werden entzündungsfördernde Botenstoffe freigesetzt. Es eilen dann zwar neue Immunzellen heran, doch werden sie mit der Herausforderung ebenfalls nicht fertig. So schüttet der Körper mehr und mehr Botenstoffe aus. Sie sorgen im Gewebe für eine Schwellung, Rötung sowie Schmerzen – die Entstehung einer Entzündung.1,6–8

Der Zeitraum zwischen zwei Gichtanfällen verläuft in der Regel ohne Symptome. Die Erkrankung kann dennoch fortschreiten. Tritt eine Verschlechterung ein, wird der Zeitraum zwischen den Gichtanfällen kürzer und es kommt zu einem Abbau des umliegenden Gewebes und einer Verdickung und Schädigung des Gelenkknorpels.6,9,10

Ein Gichtanfall kann mehrere Tage anhalten und bedarf einer ärztlichen Behandlung. In der Regel wird der Arzt das betroffene Gelenk untersuchen und den Harnsäurewert bestimmen. Da dieser jedoch während eines Gichtanfalls oft erniedrigt ist, einfach weil sich die Harnsäure im Gelenk befindet, wird die Diagnose meist anhand der charakteristischen Symptome gestellt. Ein akuter Gichtanfall verschwindet in der Regel innerhalb von Stunden bis wenigen Tagen. Die Fresszellen beseitigen die Überreste der Immunzellen und der Harnsäurekristalle. Dadurch wird auch die akute Entzündung gestoppt.11

Hyperurikämie und Gicht

Zu hohe Harnsäurewerte, auch Hyperurikämie genannt, werden im Serumspiegel ab 6,8 mg/dl diagnostiziert. Da sie sehr von der Ernährung abhängen, kommt es oft zu starken Schwankungen. Insofern sind mehrere Messungen nötig, um eine Hyperurikämie oder das Risiko für Gicht schlussendlich zu erkennen.1,6,12

Ob es tatsächlich zu einer chronischen Gicht-Erkrankung kommt, hängt jedoch noch von anderen Faktoren ab. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen berichtet, dass nur ein Drittel der Personen, die einen erhöhten Harnsäurespiegel haben, im weiteren Verlauf eine Gicht entwickeln. Andere Autoren geben sogar an, dass nur 5% aller Personen mit Hyperurikämie an Gicht erkranken.12–14

Dies mag daran liegen, dass sich die Harnsäurekristalle vor allem dann in den Gelenken bilden, wenn sie zu wenig Gelenkflüssigkeit haben. Darüber hinaus spielen auch der pH-Wert der Gelenkflüssigkeit, der Elektrolytgehalt und die Temperatur des Gelenks eine Rolle.15 Auch die Anteile an Kollagen und Verbindungen zwischen Zuckern und Proteinen, sogenannten Proteoglykane, nehmen hierbei Einfluss.15 Gichtanfälle schädigen nicht nur die Gelenke, sondern schwächen die Muskeln und schränken die Beweglichkeit ein. Aber es sind nicht nur die Gelenke betroffen. Die Harnsäurekristalle lagern sich auch in Schleimbeuteln, Sehnen oder den Nieren ab. Harnsäurekristalle in den Nieren nennt man Uratnephropathie. Gemäß IQWiG bestehen 5 bis 10% der Nierensteine aus solchen Harnsäurekristallen.6,13,15–18

Ursachen der Hyperurikämie

Zwei wichtige Faktoren der Hyperurikämie sind das Alter und Geschlecht. Nach der Pubertät steigt die Harnsäureproduktion bei Männern stärker an als bei Frauen. Ab der Menopause der Frau nähern sich die Werte für die Harnsäure im Blut denen der Männer an. Daher erkranken hauptsächlich Männer mittleren Alters und Frauen ab der Menopause an Gicht.6,18

In etwa 10% der Fälle ist durch einen Defekt von Enzymen die Produktion der Harnsäure im Purinstoffwechsel gesteigert. Beim Lesch-Nyhan Syndrom ist diese Form der Hyperurikämie ein angeborener Defekt. Je nach Mutation im Erbgut ist diese Erkrankung unterschiedlich stark ausgeprägt.15,19,20

Der größte Teil der Gichterkrankungen, etwa 90%, entsteht durch eine gestörte Nierenfunktion. Harnsäure wird zu zwei Dritteln über die Nieren ausgeschieden, der Rest über den Verdauungstrakt. Auch hier gibt es vererbbare Störungen der Nierenausscheidungen. Das erklärt, warum die Neigung zu Gicht oftmals in der Familie liegt.15,21,22

Da die Nieren die wichtigsten Filterorgane im Körper sind, reagieren sie auf eine Vielzahl von Medikamenten. Medikamentennebenwirkungen sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Nieren. Die gefährlichsten Medikamente für die Nieren gehören zu den beliebten Gruppen der Schmerzmittel, Protonenpumpenhemmer, Antidiabetes-Medikamenten und Medikamente gegen Erektionsstörungen.23

Was tun bei Gicht? Diese natürlichen Maßnahmen helfen wirklich

Es lohnt sich, die medikamentöse Behandlung der Gicht durch eine Reihe unterstützender Maßnahmen zu begleiten. Dazu zählen: Gewichtsreduktion (falls Übergewicht besteht), mehr Bewegung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Verzicht auf Alkohol, Rauchen und purinreiche Lebensmittel.1,24

Sind Gicht-Kranke übergewichtig, erhalten sie von ihrem Arzt die dringende Empfehlung, abzunehmen. In der Regel purzeln die ersten Pfunde bereits durch die erforderliche Ernährungsumstellung. Allerdings spielt auch die Work-Life-Balance eine Rolle: Es gibt Menschen, die bei Stress besonders viel Ungesundes essen. Und andere können bei hohem Stresspegel wiederum fast nichts mehr aufnehmen. Die Erstgenannten sind diejenigen, die sich in der zweiten Lebenshälfte besonders mit Übergewicht herumschlagen. Insofern macht es für diese Personengruppe Sinn, auch über das richtige Maß von Anspannung und Entspannung nachzudenken. Manchmal reicht schon der tägliche halbstündige Spaziergang an der frischen Luft, um Stress abzubauen. Gleichzeitig wird so bereits mehr Bewegung in den Alltag integriert.1,3,25

Ernährung bei Gicht: Diese purinreichen Lebensmittel sollten Sie vermeiden

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Ernährung. So wurden verschiedene Ernährungsmodelle auf ihre Auswirkung auf die Gicht getestet. Die erfolgreichsten sind die sogenannte DASH-Diät, die Mediterrane- und eine purinarme Ernährung. Alle haben gemeinsam, dass sie sehr Pflanzenbetont sind, reich an Obst, Gemüse, Nüssen, fettarmen Milchprodukten und arm an Fleisch mit mäßigem Anteil an Fisch.26,27

Purine befinden sich nicht nur in Lebensmitteln, sondern auch im menschlichen Körper. Sie sind Bestandteil der Erbsubstanz. Wenn Zellen um-, auf- oder abgebaut werden, fällt Harnsäure als Stoffwechselendprodukt der Purine an. Daran lässt sich nichts ändern. Aber die Menge an Purinen, die über die Nahrung aufgenommen wird, ist veränderbar. Genauso lässt sich die Harnsäureausscheidung ankurbeln.

Innereien, sowie Fleisch und Wurst zählen zu den purinreichsten Lebensmitteln. Daher ist die alte Ernährungsempfehlung unserer Vorfahren „nur einmal pro Woche Fleisch und einmal pro Woche Fisch“ definitiv sinnvoll. Bei Fisch gibt es zwar auch Sorten, die mehr Purine enthalten, zum Beispiel Lachs oder Sprotten, doch wenn der Fleisch- und Fisch-Konsum auf diese wenigen Mahlzeiten reduziert wird und ansonsten vor allem Obst und Gemüse auf dem Speiseplan stehen, besteht auch für einen Gichtkranken die Option auf genussvolles Essen.27

Interessanterweise scheinen purinreiche Lebensmittel pflanzlicher Herkunft das Risiko an Gicht zu erkranken nicht zu erhöhen. Dazu gehören Bohnen, Linsen, Pilze, Erbsen und weitere Hülsenfrüchte.28,29

Mit gutem Gewissen genießen – auch bei Gicht

Die gute Nachricht: Kaffee enthält zwar viele Purine. Jedoch werden die Purine aus diesem Genussmittel im Körper nicht zu Harnsäure abgebaut. Insofern dürfen sie bei Gicht auch auf dem Speiseplan stehen. Zu Kakao gibt es einige Studien zu antiinflammatorischen Effekten und dem großen gesundheitlichem Nutzen. Interessanterweise beruhen viele Empfehlungen zu Kakao und Gicht auf einer Empfehlung eines Lehrers aus dem Jahre 1552, und dem Botaniker Francisco Hernández aus dem Jahre 1577. Die erste moderne Studie aus dem Jahre 2018 kommt zu dem Ergebnis, dass mit Kakao das Risiko von Harnsäurekristallisierungen gesenkt werden kann. Sofern man auf den Zucker aufpasst, darf also gerne etwas Schokolade genascht werden.26,30–32

Milchprodukte hingegen enthalten wenig bis keine Purine. Da sie sich sowohl für pikante als auch für süße Mahlzeiten eignen, sind sie eine gute Alternative für Gichtbetroffene. Für Veganer stehen pflanzliche Milchsorten wie Mandel-, Kokos-, Hafer- oder Dinkelmilch (Getreide und Nüsse zählen eher zu den purinarmen Lebensmitteln) zur Verfügung. Weniger förderlich ist Sojamilch, da Sojaprodukte zu den purinreichen Produkten zählen, die hohe Harnsäurewerte begünstigen.1,27,29,33

| Sehr purinarme Lebensmittel für den freien Verzehr Harnsäuregehalt: <50mg/100g |

| Tierische Produkte: Käse, Milch, Eier Früchte: Obst allgemein, Nüsse Gemüse: Blattsalate, Tomaten, Paprika, Radieschen, Fenchel, Karotten, Gurke, Weißkohl, Zwiebel, Kartoffeln Getreideprodukte Reis, Nudeln, Brot und Brötchen |

| Lebensmittel mit mittlerem Puringehalt für den seltenen Verzehr Harnsäuregehalt: <50 – 100mg/100g |

| Gemüse: Spinat, Rotkohl, Wirsing, Bohnen, Blumenkohl, Brokkoli, Lauch, Champignons Fisch: Scholle, Kabeljau, Rotbarsch Fleisch und Wurst: Wild, Geflügel ohne Haut, Lamm, Schwein, Kalb, Fleischerzeugnisse und Wurst |

| Lebensmittel mit hohem Puringehalt Verzehr vermeiden Harnsäuregehalt: >150mg/100g |

| Fleisch: Geflügel mit Haut, Innereien, Fleischextrakt, Boullion Fisch: Hering, Ölsardinen, Lachs, Makrele, Sprotten, Anchovis (Sardellen), Krustentiere Hülsenfrüchte: grüne Erbsen, Kichererbsen, Sojabohnen, Linsen |

Quelle: Institut für Ernährungsmedizin am Klinikum r.d.Isar, München

Das Institut für Ernährungsmedizin der TU München empfiehlt, dass ein gesunder Mensch nicht mehr als 500 mg Purine täglich über die Nahrung und Getränke aufnehmen sollte. Bestehen bereits erhöhte Harnsäurewerte sollten es sogar nur 300 mg sein.27

Diese Hausmittel helfen wirklich bei Gicht

Zum Einfluss von Tee auf Gicht gibt es in der Wissenschaft große Diskussionen. Während die eine Studie einen positiven Effekt sieht, sieht die nächste Studie einen negativen. Da ein großer Faktor bei Gicht und einer guten Nierenfunktion das Trinken ist, sollte eine Routine mit Tee auf jeden Fall helfen, genug Flüssigkeit aufzunehmen.29

Doch nicht nur eine Umstellung der Ernährung bei Gicht ist wichtig. Der Körper braucht zudem sehr viel Flüssigkeit, um Giftstoffe und Stoffwechselendprodukte auszuleiten. Nur bei ausreichenden Flüssigkeitsmengen funktionieren die Ausscheidungsprozesse der Nieren.34

Der empfohlene Mindestbedarf an Wasser liegt zwischen 2-2,7 Liter bei Frauen und 2,5-3,7 Liter bei Männern. Mit Salz sollte sparsam umgegangen werden, da es unter anderem Wasser im Körper bindet.35

Häufig wird eine Vielzahl von Tees für die Nieren angeboten. Als traditionelle Heilmittel werden beispielsweise Schachtelhalm, Katzenbart und Brennnessel angeboten. Die Wirkung als Diuretika, auch als harntreibende Mittel bekannt, ist gut bekannt und auch wissenschaftlich belegt. Damit soll bei Gicht die Harnsäure besser aus dem Körper geleitet werden. Schachtelhalm sollte allerdings nicht bei Nierenfunktionsstörungen eingesetzt werden. Bisher ist leider noch keine wissenschaftliche Analyse zum Nutzen von Schachtelhalm, Katzenbart und Brennnessel im Bezug zu Gicht durchgeführt worden. Auch bei weiteren, gerne verwendeten natürlichen Mitteln wie Extrakten aus der Weidenrinde und grünem Hafer fehlen wissenschaftliche Erkenntnisse. Zu harntreibenden Tees sollte auch immer ausreichend Wasser getrunken werden, um die Verluste wieder auszugleichen. Einige Medikamente aus der Gruppe der Diuretika sind auch bekannt den Harnsäurespiegel zu steigern. Dementsprechend sind traditionelle Tees auch als umstritten zu betrachten. Zu Wechselwirkungen mit Medikamenten (vor allem mit Thiaziden) sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden.24,36–39

Was den Speiseplan bei Gicht angeht, ist die mediterrane Ernährung eine gute Orientierung. Sie enthält ein hohes Maß an Gemüse, pflanzlichen Speiseölen und Fisch. Wichtig sind überdies Ballaststoffe. Sie regen die Verdauung an und verbessern die Darmflora.

Der gesundheitliche Benefit von viel frischem Gemüse und Obst liegt im Übrigen auch darin, dass zahlreiche sekundäre Pflanzenstoffe und Vitamine aufgenommen werden. Sie sind für eine Gicht-Prophylaxe und -Linderung von entscheidender Bedeutung. Hier kommt eine Stärke der Montmorency-Sauerkirsche zum Vorschein.

Montmorency-Sauerkirschen – Beeindruckende Wirkung bei Gicht

Die Montmorency-Sauerkirsche hat eine sehr hohe Nährstoffdichte. Sie wächst unter optimalen Bedingungen im Montmorency County in Michigan (USA). In den 1950er Jahren bemerkte man, dass die Zahl der Gichtpatienten ausgerechnet während der Erntezeit der Montmorency-Sauerkirsche zurück ging.57 Sie fanden heraus, dass die Sauerkirsche die Harnsäure senken kann, sodass es nicht zu einer Gichterkrankung kommt. Darüber hinaus hemmt sie die Entstehung von Entzündungen.58

Gerade bei einem erhöhten Gicht-Risiko braucht der Körper Antioxidantien. Sie bekämpfen die sogenannten freien Radikalen im Körper, die zu vorzeitigem Zelltod führen. Sie treten als Folge von Stress, Umweltbelastungen, ungesunder Ernährung oder Medikamentenkonsum auf. Zu den Früchten, die ein hohes Potenzial an Antioxidantien haben, zählen Sauerkirschen. Ganz besonders die Montmorency Sauerkirsche. Ihr ORAC-Wert ist sogar höher als bei Himbeeren und Brombeeren. Der ORAC-Wert ist ein Ausdruck für die antioxidative Kraft einer Frucht und steht in Verbindung mit einem hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen wie Polyphenolen. Zu diesen gehören auch die Anthocyane. Somit eignet sich die Montmorency-Sauerkirsche auch sehr gut zur Bekämpfung von freien Radikalen.41–46

Eine Vitamin C Aufnahme von 1,5 g konnte das Auftreten von Gicht laut einer Studie um bis zu 45% senken. Bei einer Aufnahme von 0,5g schon um 17% bei Männern. Im Blut gelöst weist die Harnsäure ebenfalls antioxidative Effekte auf. Zellen haben einen niedrigeren pH-Wert als Blut. Paradoxerweise hat die Harnsäure in den Zellen eine schädliche, oxidative Wirkungsweise. Wenn Harnsäure ein Radikal neutralisiert, bildet sich ein Harnsäureradikal. Vitamin C ist in der Lage dieses Radikal unschädlich zu machen. Vitamin C steigert ebenfalls die Harnsäureausscheidung. Es wird vermutet, dass die Resorption von Vitamin C und Harnsäure in der Niere in Konkurrenz zueinander stehen. Dadurch gelangt in der Niere nicht mehr so viel Harnsäure zurück ins Blut. Manche Montmorency-Präparate können den täglichen Bedarf an Vitamin C um bis zu 50% decken.47–51

Die antioxidativen Inhaltsstoffe der Montmorency-Kirsche können das Risiko an Gicht zu erkranken, wesentlich lindern. Die enthaltenen Antioxidantien reduzieren sogar Gichtanfälle – und damit auch ihre schädlichen Folgen, nämlich die Zerstörung von Gelenken und Knorpeln.

Weiterer Vorteil für Gichtpatienten: Extrakte aus der Montmorency Sauerkirsche konnten das Enzym Xanthin-Oxidase um 26% hemmen. Dieses Enzym setzt Xanthine zu Harnsäure um. Das häufig angewandte Gichtmedikament aus der Klasse der Urikostatika hemmt ebenfalls dieses Enzym. Kirschen zeigen aber im Gegensatz zu synthetischen Xanthinoxidase-Inhibitoren weniger Nebenwirkungen.52,53

Die optimale Therapie-Ergänzung: Sauerkirsche plus Gichtmedikamente

Noch eindrucksvoller ist eine Studie aus der Boston University zur kombinierten Wirkung von Urikostatika und einem Extrakt aus Sauerkirschen. An mehr als 630 gichtkranken Probanden konnte beobachtet werden, dass durch den Verzehr von Sauerkirschen, Gichtattacken deutlich reduziert wurden. Das Risiko eines Gichtanfalls wurde um 35% gesenkt. Noch bessere Ergebnisse wurden erreicht, als ein Extrakt aus Sauerkirschen eingenommen wurde. Hier nahm das Risiko eines schmerzhaften Anfalls sogar um 45% ab. In Kombination mit Urikostatika wurden die Ergebnisse nochmals übertroffen und das Risiko der Gichtattacken sank sogar um 75%.40

Anthozyane wie sie in der Montmorency Sauerkirsche vorkommen, regen die Nierenfunktion an. In Mäusen konnte gezeigt werden, dass Anthozyane ebenfalls die Xanthin-Oxidase beeinflussen. Außerdem wird die Rückresorption von Harnsäure ins Blut erschwert, womit der Abbau des Harnsäurespiegels unterstützt wird. Insofern scheint die Montmorency-Kirsche eine hervorragende, völlig natürliche Unterstützung zur Vorbeugung und Linderung von Gicht zu sein.54

Dass die Montmorency Sauerkirsche antientzündlich wirkt, hat unter anderem mit den körpereigenen Enzymen Cyclooxygenase 1 und 2 (COX 1 und COX2) zu tun. Bei einer Entzündung werden sie aktiviert. Studien belegten, dass die Montmorency Sauerkirsche diese COX-Enzyme hemmt. Auch weitere Entzündungsmarker können mit Hilfe der Montmorency Sauerkirsche gehemmt werden. So wird die Entstehung von Entzündungen und die daraus resultierenden Schmerzen nachweislich gelindert. Insofern ist die Montmorency-Sauerkirsche vergleichbar mit Schmerzmitteln wie Aspirin, die Acetylsalicylsäure als Schmerzstiller enthalten.53,55,56

Fazit: Gicht natürlich vorbeugen und behandeln ist nicht schwer

Ein ausgewogener Lebensstil ist der Schlüssel zur Vermeidung von Gicht. Die drei wichtigsten Säulen dabei sind eine angepasste Ernährung, regelmäßige Bewegung und ein gesundes Stressniveau. Besonders die Ernährung spielt eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit – was wir essen und trinken, hat direkten Einfluss auf unsere Harnsäurewerte.

Wissenschaftliche Studien zeigen: Neben der Rückbesinnung auf traditionelle Heilkräuter hat sich besonders die Montmorency-Sauerkirsche als echte Powerfrucht bei Gicht erwiesen. Ihre einzigartige Wirkstoffkombination macht sie zu einem wertvollen natürlichen Helfer.

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir einen hochwertigen Extrakt der Montmorency-Sauerkirsche, erhältlich als Flüssigkonzentrat oder in Kapselform. Besonders für Menschen mit bestehender Gicht-Erkrankung bieten die Kapseln einen entscheidenden Vorteil: Mit nur 0,04 BE pro Tagesdosis liegen sie deutlich unter dem Flüssigkonzentrat (2,1 BE pro Tagesdosis).

Sauerkirsch-Kapseln und -Flüssigkonzentrat sind in der Apotheke oder über den Online-Handel in Deutschland erhältlich. Das Konzentrat finden Sie unter der PZN 12529355 und die Kapseln unter der PZN 10312723. In Österreich laufen die Kapseln unter der PZN 11668600.

Eine Auswahl von aktuell verfügbaren Montmorency-Sauerkirsch-Produkten finden Sie u. a. bei Doc Morris, Shop Apotheke, Apotal und Medpex.

Quellen

- Kiltz U, Alten R, Fleck M, Krüger K, Manger B, Müller-Ladner U, et al. Langfassung zur S2e-Leitlinie Gichtarthritis (fachärztlich) Evidenzbasierte Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie (DGRh) AWMF-Leitlinien Register Nummer: 060/005, Entwicklungsstufe: S2e.

- Richette P, Bardin T. Seminar Gout. The Lancet [Internet]. 2010;375:318–28. Available from: www.thelancet.com

- Choi HK, Mount DB, Reginato AM. Pathogenesis of Gout [Internet]. 2005. Available from: www.annals.org

- Maiuolo J, Oppedisano F, Gratteri S, Muscoli C, Mollace V. Regulation of uric acid metabolism and excretion. Int J Cardiol. 2016 Jun 15;213:8–14.

- Vedder D, Walrabenstein W, Heslinga M, Vries R De, Nurmohamed M, van Schaardenburg D, et al. Dietary interventions for gout and effect on cardiovascular risk factors: A systematic review. Vol. 11, Nutrients. MDPI AG; 2019.

- Ragab G, Elshahaly M, Bardin T. Gout: An old disease in new perspective – A review. Vol. 8, Journal of Advanced Research. Elsevier B.V.; 2017. p. 495–511.

- Liu RU, O’connell M, Johnson K, Pritzker K, Mackman N, Terkeltaub R. EXTRACELLULAR SIGNAL-REGULATED KINASE 1/EXTRACELLULAR SIGNAL-REGULATED KINASE 2 MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE SIGNALING AND ACTIVATION OF ACTIVATOR PROTEIN 1 AND NUCLEAR FACTOR B TRANSCRIPTION FACTORS PLAY CENTRAL ROLES IN INTERLEUKIN-8 EXPRESSION STIMULATED BY MONOSODIUM URATE MONOHYDRATE AND CALCIUM PYROPHOSPHATE CRYSTALS IN MONOCYTIC CELLS. Vol. 43, ARTHRITIS & RHEUMATISM. 2000.

- Cronstein BN, Sunkureddi P. Mechanistic aspects of inflammation and clinical management of inflammation in acute gouty arthritis. Vol. 19, Journal of Clinical Rheumatology. 2013. p. 19–29.

- Grassi W, De Angelis R. Clinical features of gout. Vol. 4, Reumatismo. 2011.

- Gonzalez EB. An update on the pathology and clinical management of gouty arthritis. Vol. 31, Clinical Rheumatology. 2012. p. 13–21.

- Steiger S, Harper JL. Mechanisms of spontaneous resolution of acute gouty inflammation. Curr Rheumatol Rep. 2014 Jan;16(1).

- Dalbeth N, Merriman TR, Stamp LK. Gout. Vol. 388, The Lancet. Lancet Publishing Group; 2016. p. 2039–52.

- IQWIG. Gicht. Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. 2018;

- Emmerson R TE, Lastair A, Ood JJW. The management of Gout. Vol. 334, DRUG THERAPY. 1996.

- Mandal AK, Mount DB. The molecular physiology of uric acid homeostasis. Annu Rev Physiol. 2015 Feb 1;77:323–45.

- Canoso1 JJ, Yood2 RA. Acute gouty bursitis: report of 15 cases [Internet]. Vol. 38, Annals of the Rheumatic Diseases. 1979. Available from: http://ard.bmj.com/

- Naredo E, Uson J, Jiménez-Palop M, Martínez A, Vicente E, Brito E, et al. Ultrasound-detected musculoskeletal urate crystal deposition: Which joints and what findings should be assessed for diagnosing gout? Ann Rheum Dis. 2014;73(8):1522–8.

- Kamei K, Konta T, Hirayama A, Suzuki K, Ichikawa K, Fujimoto S, et al. A slight increase within the normal range of serum uric acid and the decline in renal function: Associations in a community-based population. Nephrology Dialysis Transplantation. 2014 Dec 1;29(12):2286–92.

- Reginato AM, Olsen BR. Genetics and experimental models of crystal-induced arthritis. Lessons learned from mice and men: is it crystal clear? Vol. 19, Current Opinion in Rheumatology. Lippincott Williams & Wilkins; 2007.

- Torres RJ, Puig JG. Hypoxanthine-guanine phosophoribosyltransferase (HPRT) deficiency: Lesch-Nyhan syndrome. Vol. 2, Orphanet Journal of Rare Diseases. 2007.

- Han J, Liu Y, Rao F, Nievergelt CM, O’Connor DT, Wang X, et al. Common genetic variants of the human uromodulin gene regulate transcription and predict plasma uric acid levels. Kidney Int. 2013;83(4):733–40.

- Ichida K, Matsuo H, Takada T, Nakayama A, Murakami K, Shimizu T, et al. Decreased extra-renal urate excretion is a common cause of hyperuricemia. Nat Commun. 2012;3.

- Alhassani RY, Bagadood RM, Balubaid RN, Barno HI, Alahmadi MO, Ayoub NA. Drug Therapies Affecting Renal Function: An Overview. Cureus. 2021 Nov 26;

- Singh JA, Reddy SG, Kundukulam J. Risk factors for gout and prevention: A systematic review of the literature. Vol. 23, Current Opinion in Rheumatology. 2011. p. 192–202.

- Choi HK, Atkinson K, Karlson EW, Curhan G. Obesity, Weight Change, Hypertension, Diuretic Use, and Risk of Gout in Men The Health Professionals Follow-up Study [Internet]. 2005. Available from: http://archinte.jamanetwork.com/

- Danve A, Sehra ST, Neogi T. Role of diet in hyperuricemia and gout. Vol. 35, Best Practice and Research: Clinical Rheumatology. Bailliere Tindall Ltd; 2021.

- Hauner E. Ernährungsempfehlungen bei Hyperurikämie und Gicht. 2016.

- Kanbara A, Seyama I. Effect of urine pH on uric acid excretion by manipulating food materials. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2011;30(12):1066–71.

- Towiwat P, Li ZG. The association of vitamin C, alcohol, coffee, tea, milk and yogurt with uric acid and gout. 2015.

- Katz DL, Doughty K, Ali A. Cocoa and chocolate in human health and disease. Vol. 15, Antioxidants and Redox Signaling. 2011. p. 2779–811.

- Lippi D. Chocolate in history: Food, medicine, medi-food. Nutrients. 2013 May 14;5(5):1573–84.

- Costa-Bauza A, Grases F, Calvó P, Rodriguez A, Prieto RM. Effect of consumption of cocoa-derived products on uric acid crystallization in urine of healthy volunteers. Nutrients. 2018 Oct 16;10(10).

- Dalbeth N, Wong S, Gamble GD, Horne A, Mason B, Pool B, et al. Acute effect of milk on serum urate concentrations: A randomised controlled crossover trial. Ann Rheum Dis. 2010 Sep;69(9):1677–82.

- Tack I. Effects of Water Consumption on Kidney Function and Excretion.

- Armstrong LE, Johnson EC. Water intake, water balance, and the elusive daily water requirement. Vol. 10, Nutrients. MDPI AG; 2018.

- Wang Q, Wang J, Li N, Liu J, Zhou J, Zhuang P, et al. A Systematic Review of Orthosiphon stamineus Benth. in the Treatment of Diabetes and Its Complications. Vol. 27, Molecules. MDPI; 2022.

- Luanda A, Ripanda A, Makangara JJ. Therapeutic potential of Equisetum arvense L. for management of medical conditions. Phytomedicine Plus [Internet]. 2023 May;3(2):100444. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2667031323000404

- Taheri Y, Quispe C, Herrera-Bravo J, Sharifi-Rad J, Ezzat SM, Merghany RM, et al. Urtica dioica -Derived Phytochemicals for Pharmacological and Therapeutic Applications. Vol. 2022, Evidence-based Complementary and Alternative Medicine. Hindawi Limited; 2022.

- Hueskes BAA, Roovers EA, Mantel-Teeuwisse AK, Janssens HJEM, van de Lisdonk EH, Janssen M. Use of Diuretics and the Risk of Gouty Arthritis: A Systematic Review. Semin Arthritis Rheum. 2012 Jun;41(6):879–89.

- Zhang Y, Neogi T, Chen C, Chaisson C, Hunter DJ, Choi HK. Cherry consumption and decreased risk of recurrent gout attacks. Arthritis Rheum. 2012 Dec;64(12):4004–11.

- Wu X, Beecher GR, Holden JM, Haytowitz DB, Gebhardt SE, Prior RL. Lipophilic and hydrophilic antioxidant capacities of common foods in the United States. J Agric Food Chem. 2004 Jun 16;52(12):4026–37.

- Kirakosyan A, Seymour EM, Llanes DEU, Kaufman PB, Bolling SF. Chemical profile and antioxidant capacities of tart cherry products. Food Chem. 2009 Jul 1;115(1):20–5.

- Ou B, Bosak KN, Brickner PR, Iezzoni DG, Seymour EM. Processed Tart Cherry Products-Comparative Phytochemical Content, in vitro Antioxidant Capacity and in vitro Anti-inflammatory Activity. J Food Sci. 2012 May;77(5).

- Wang H, Nair MG, Strasburg GM, Booren AM, Gray JI. Antioxidant polyphenols from tart cherries (Prunus cerasus). J Agric Food Chem. 1999 Mar;47(3):840–4.

- Kelley DS, Adkins Y, Laugero KD. A review of the health benefits of cherries. Vol. 10, Nutrients. MDPI AG; 2018.

- The Red Report. THE SCIENCE BEHIND TART CHERRIES [Internet]. 2012. Available from: www.choosecherries.com.

- Choi HK, Gao X, Curhan G. Vitamin C Intake and the Risk of Gout in Men A Prospective Study [Internet]. 2009. Available from: http://archinte.jamanetwork.com/

- Roumeliotis S, Roumeliotis A, Dounousi E, Eleftheriadis T, Liakopoulos V. Dietary antioxidant supplements and uric acid in chronic kidney disease: A review. Vol. 11, Nutrients. MDPI AG; 2019.

- Jacob RA, Spinozzi GM, Simon VA, Kelley DS, Prior RL, Hess-Pierce B, et al. Human Nutrition and Metabolism Research Communication Consumption of Cherries Lowers Plasma Urate in Healthy Women 1,2 [Internet]. Vol. 133, J. Nutr. 2003. Available from: https://academic.oup.com/jn/article-abstract/133/6/1826/4688173

- Sautin YY, Johnson RJ. Uric acid: The oxidant-antioxidant paradox. In: Nucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids. 2008. p. 608–19.

- Stein HB, Hasan A, Fox IH. Ascorbic Acid-Induced Uricosuria A Consequence of Megavitamin Therapy [Internet]. Vol. 84, Annals of Internal Medicine. 1976. Available from: http://annals.org/

- Qurie A, Preuss C V., Musa R. 2023.

- Kirakosyan A, Gutierrez E, Ramos Solano B, Seymour EM, Bolling SF. The inhibitory potential of Montmorency tart cherry on key enzymes relevant to type 2 diabetes and cardiovascular disease. Food Chem. 2018 Jun 30;252:142–6.

- Qian X, Wang X, Luo J, Liu Y, Pang J, Zhang H, et al. Hypouricemic and nephroprotective roles of anthocyanins in hyperuricemic mice. Food Funct. 2019 Feb 1;10(2):867–78.

- Ornelas A, Zacharias-Millward N, Menter DG, Davis JS, Lichtenberger L, Hawke D, et al. Beyond COX-1: the effects of aspirin on platelet biology and potential mechanisms of chemoprevention. Cancer and Metastasis Reviews. 2017 Jun 1;36(2):289–303.

- Collins MW, Saag KG, Singh JA. Is there a role for cherries in the management of gout? Vol. 11, Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. SAGE Publications Ltd; 2019.

- BLAU, L. W. (1950). Cherry diet control for gout and arthritis. Texas Reports on Biology and Medicine, 8(3), 309–311.

- Gholami, A., Amirkalali, B., Baradaran, H. R., & Hariri, M. (2022). The beneficial effect of tart cherry on plasma levels of inflammatory mediators (not recovery after exercise): A systematic review and meta-analysis on randomized clinical trials. Complementary Therapies in Medicine, 68, 102842.